Ausgangslage

Das einst sehr einfache und überschaubare Billettsystem der Schweiz ist zu einem Wirrwarr verkommen. Es ist mittlerweile so kompliziert, dass selbst Vielfahrer (oder Bahnmitarbeiter, wie der Autor selber feststellen konnte) Mühe haben, an einem Automaten das richtige Billett zu lösen. Jeder Verbund hat seine eigene Tarifstruktur. Ohne Kenntnis des genauen Reisewegs tappt man im Ungewissen (und oft auch in die Bussenfalle), Alternativrouten sind ausgeschlossen, „Verbundgrenzen überschreitende“ Fahrten können zur Falle werden, Automaten sind manchmal ausser Betrieb, ohne Kenntnis des genauen Ortsnamens findet man etwa eine bestimmte Bushaltestelle am Billettautomaten nicht.

Es ist unbestritten, dass ein einfaches und transparentes Billettsystem eine grundlegende Voraussetzung für die Akzeptanz des öV ist. Umgekehrt ausgedrückt, hält ein kompliziertes System, wie wir es heute kennen, Gelegenheitsfahrer von der Benutzung des öV ab.

Im Gegensatz dazu bietet beispielsweise das GA einen äusserst einfachen Zugang zum öV. Ich kenne einige Rentner, die sich das GA nur deshalb leisten, obwohl sie es kaum ausnutzen, weil es einfach in der Handhabung ist und die mühselige Bedienung der Billettautomaten erübrigt. Nicht umsonst wird die Idee des GA zunehmend auch im Ausland studiert und teilweise sogar ungesetzt (mindestens regional).

Wer über kein GA verfügt, und das ist die grosse Mehrheit, ist auf die Billettautomaten oder, soweit noch vorhanden, den Billettschalter angewiesen. Das ist der weit grössere Teil der Kundschaft. Ein GA haben etwa 450‘000 öV-Benützer. Weitere gut 2 Mio. Benutzer haben ein Halbtaxabo. Ob Halbtax oder Vollpreis: in beiden Fällen muss das Billett mühsam am Automaten oder dem Schalter erstanden werden.

Neue Lösungsansätze

Aus Sicht des Kunden sollte das Billettsystem, besser gesagt seine Handhabung, einfach sein. Es muss nicht einmal zwingend transparent sein. Aus Sicht der öV-Betreiber soll die Abrechnung einfach und die Tarifgestaltung flexibel sein. Die heutigen Möglichkeiten der Elektronik gestatten, ein solches System zu entwickeln.

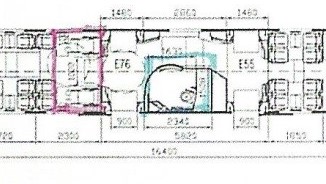

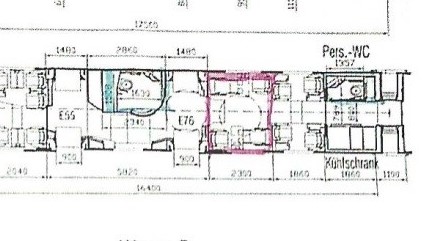

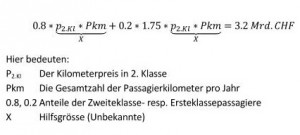

Wie könnte so ein System aussehen? Man könnte als Fahrgast eine Chipkarte erwerben, auf der alle Fahrten automatisch und ohne Zutun des Fahrgastes abgebucht werden. Ob dies eine Prepaidkarte ist oder ob die Abrechnung durch Abbuchung auf einem Konto erfolgt ist nebensächlich. Alle Fahrzeuge müssten mit entsprechenden Kontrollgeräten ausgerüstet sein, etwa im Türbereich. Tritt ein Fahrgast in das Fahrzeug ein wird seine Anwesenheit automatisch und drahtlos erfasst. Der Fahrgast merkt nichts davon. Er muss einfach den Chip auf sich tragen. Ein Fahrzeug müsste also an allen Eingängen solche Erfassungssensoren haben. Bei einem Bahnfahrzeug wären es beispielsweise sechs Sensoren pro Wagen, vier für die Türen und zwei für die Durchgänge. Die Durchgänge müssen deshalb mit Sensoren ausgerüstet sein, um Klassenwechsel erfassen zu können (auch wenn man vom 1.-Klasse-Wagen in den Speisewagen wechselt, würde automatisch der 2.-KlasseTarif verrechnet!). Nach dem Einstieg erfassen die Sensoren laufend oder in bestimmten Zeitabständen, ob sich der Fahrgast noch im Wagen befindet. Entsprechend werden die gefahrenen Kilometer abgebucht. Steigt er aus, so registriert das der Sensor an der Türe oder der Sensor im Wagen stellt die Abwesenheit des Fahrgastes fest. Man kann sogar auf die Sensoren an den Ein- und Durchgängen verzichten, wenn im Inneren des Fahrzeugs vorhandene Sensoren beispielsweise alle 2 Minuten die Anwesenheit des Fahrgastes erfassen.

Bei der Prepaid-Karte werden die gefahrenen Kilometer resp. der Preis laufend abgebucht. Bei der externen Abbuchung meldet das System die gefahrenen Kilometer der Buchungsstelle und es wird beispielsweise Ende Monat Rechnung mit der detaillierten Auflistung aller Fahrten gestellt oder einfach abgebucht. Aus Sicht des Kunden äusserst einfach. Es passiert alles im Hintergrund ohne sein Zutun. Und man verliert keine Zeit mit dem Kauf eines Billetts.

Aus Sicht der Verkehrsunternehmen erlaubt das System eine sehr hohe Flexibilität in der Tarifgestaltung. So kann beispielsweise ein degressiver Tarif eingebaut werden, wie er etwa im Südtirol besteht. Je mehr man fährt, desto billiger wird jeder zusätzlich gefahrene Kilometer. Die gefahrenen Kilometer können exakt den benutzten öV-Unternehmen zugeordnet werden. Dabei ist nicht einmal ein Einheitstarif für alle öV-Unternehmen nötig. Ja selbst die Tarifarithmetik kann individuell den einzelnen Unternehmen angepasst werden. Des Weiteren können tageszeitliche Tarifvariationen eingebaut werden. Auch Sonderaktionen sind möglich, etwa dass die erste Klasse an Samstagen und Sonntagen einen geringeren Aufschlag erhält als an Arbeitstagen.

Als Nebeneffekt würde auch das nervende Problem entfallen, dass vor allem Schüler sich in den Vorräumen der Erste-Klasse-Wagen aufhalten und von dort kaum zu vertreiben sind. Dann würde nämlich automatisch der höhere Ersteklasse-Tarif abgebucht.

Man könnte sogar zwischen sitzenden und stehenden Passagieren unterscheiden. Im letzteren Falle könnte ein reduzierter der Tarif verrechnet werden.

Was machen wir bei Ausländern, etwa Feriengästen? Hier greift die Prepaid-Karte. Diese kann entweder schon im Ausland erworben werden oder dann an der Grenze in der Schweiz. Hier habe ich mit dem Octopus-System in Hongkong gute Erfahrungen gemacht. Das dortige System ist ein Prepaid-System und arbeitet ebenfalls mit einem Chip, der an den Eingängen zur Bahn oder zum Bus an der Eingangsschranke entwertet werden muss. Hier ist noch eine geringe Aktivität des Kunden nötig. Man kann die Karte überall nachladen. Als besonderen Clou kann die Karte am Schluss sogar noch zurückgegeben werden und das Restguthaben wird ohne Abzug (!) ausbezahlt. Für Ausländer, die das Land wieder verlassen, ideal. Mit der Octopus-Karte kann sogar eingekauft werden (etwa Getränke an einem Stand).

Selbstverständlich könnte die Karte auch für andere Zwecke, etwa Skilifte oder Museen, verwendet werden.

Kontrolle

Es stellt sich die Frage nach der Kontrolle. Ohne Kontrolle könnte ja jeder einsteigen und fahren, ohne zu bezahlen. Die Kontrolle durch einen Kondukteur gestaltet sich äusserst einfach. Er geht wie gewohnt durch den Zug und „tastet“ mit einem Kontrollgerät die Kunden resp. deren Chip ab. Stellt das Kontrollgerät einen gültigen Chip fest, ist die Sache in Ordnung. Stellt es einen fehlenden oder aufgebrauchten Chip fest, so greifen die üblichen Sanktionsmassnahmen. Dazu muss der Kunde nicht einmal den Chip hervornehmen und zeigen. Das Kontrollgerät muss einzig eine gewisse Richtungsempfindlichkeit aufweisen.

Kosten

Ein derartiges System wurde in der Schweiz schon vor etwa 10 Jahren in Basel und Genf getestet, scheiterte damals jedoch an den hohen Kosten und am fehlenden Mut. Mittlerweile sind die Kosten für die Elektronik stark gefallen, sodass mit wesentlich geringeren Kosten zu rechnen ist. In einem lesenswerten Beitrag der Schweizer Eisenbahn-Revue 4/2016, Seite 206, zu diesem Thema wird der Direktor der SOB, Thomas Küchler, dahingehend zitiert, dass die flächendeckende Einführung des Systems „..mittlerweile für einen zweistelligen Millionenbetrag zu realisieren (ist)“. Das System bietet derart bestechende Vorteile, dass es auch dann umgesetzt werden sollte, wenn die Anschaffung teurer ist.

Auf der anderen Seite werden ja alle heutigen Billettautomaten eingespart. Damit entfallen auch die laufenden Kosten zu deren Wartung.

Zusammenfassung

Die Schweiz hatte mit der Einführung des Integralen Taktfahrplans international eine Pionierrolle eingenommen. Dies brachte uns weltweite Anerkennung und Nachahmung. Immer mehr Länder übernehmen das System. Neuerdings will beispielsweise Österreich bis 2025 ebenfalls einen integralen Taktfahrplan einführen. Damit verblasst dieses Alleinstellungsmerkmal der Schweiz im ö.V. zunehmend. Mit dem oben beschriebenen BiBo-System würde die Schweiz einmal mehr eine Pionierrolle einnehmen.

Unter dem Namen BiBo wird derzeit ein System entwickelt, dass dieser Forderung nachkommt und seit 2014 bei der SOB getestet wird. Ich bin der Auffassung, dass Kundenorganisationen wie ProBahn, IGÖV oder VCS voll auf ein solches elektronisches System setzen, resp. sich dafür stark machen sollten.