Topics

Lorenz Degen, Mitglied des Vorstandes der Bahnjournalisten Schweiz, organisierte am 8. März 2023 eine interessante Exkursion in die Innerschweiz. Am Vormittag erhielten 14 Mitglieder der Bahnjournalisten im Bergrestaurant Niederbauen mit zwei Referaten einen umfassenden Überblick über die Entwicklung, den Stand und die Anliegen des öffentlichen Verkehrs im Kanton Nidwalden. Am Nachmittag empfing uns Gerhard Züger zu einem spannenden und mit vielen Informationen bereicherten Rundgang in der Werkstätte der Zentralbahn in Stansstad.

Referat von Regierungsrätin Therese Rotzer-Mathyer, Baudirektorin

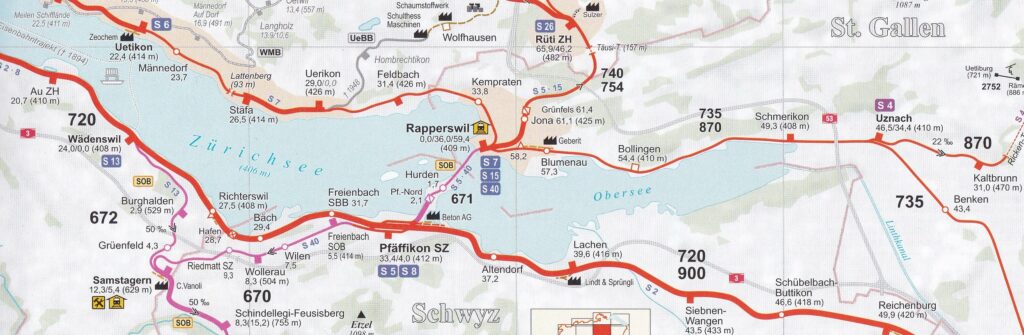

Frau Regierungsrätin Rotzer-Mathyer begann ihr Referat mit einem Überblick über die geografische Lage des Kantons Nidwalden.

Der Kanton erlebte in den vergangenen sechzig Jahren eine stürmische Entwicklung, was sich in einer Verdoppelung der Einwohnerzahl auf knapp 44’000 Personen niederschlug. Entscheidend dabei waren zwei Verkehrsinfrastrukturen, nämlich die Brücke über die Acheregg und der Bau der Nationalstrasse A2. Dadurch wurde die Standortgunst des Kantons massiv gesteigert. Auch beim Angebot und bei der Qualität des öffentlichen Verkehrs erfolgten substantielle Verbesserungen. Luzern ist von Stans aus mit Regionalexpresszügen heute in einer Viertelstunde erreichbar. Weitere Verbesserungen sind angedacht.

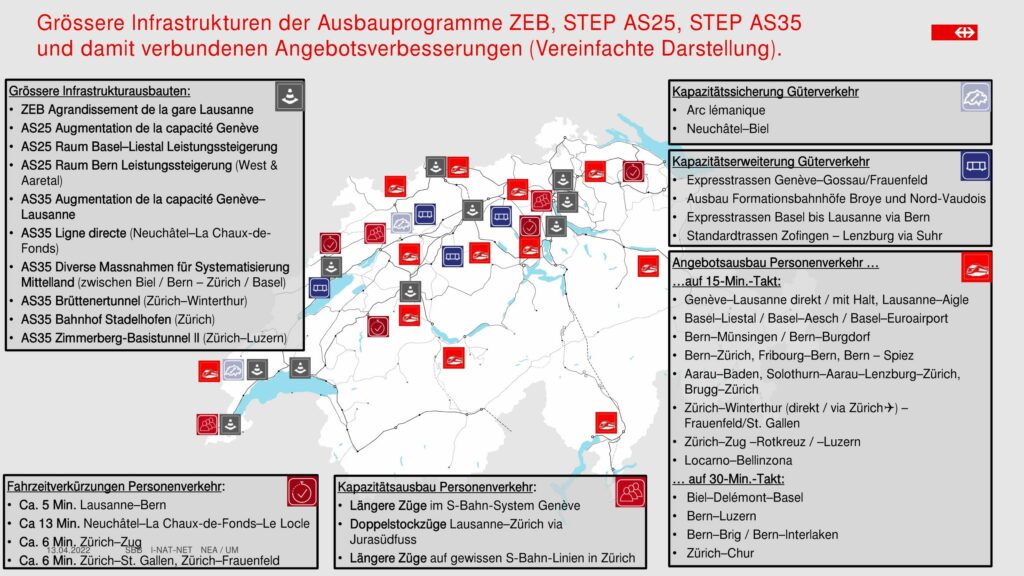

Frau Rotzer-Mathyer tritt auf zwei Anliegen des Kantons Nidwalden vertieft ein. Mit engagierten Worten spricht sich die Referentin für den Bau des Durchgangsbahnhofs DBL aus und erläutert den Nutzen dieses Projekts für die Zentralschweiz. Die Regierungen der Innerschweizer Kantone stehen geschlossen hinter diesem Projekt und fordern dessen Realisierung bereits im Ausbauschritt 2035.

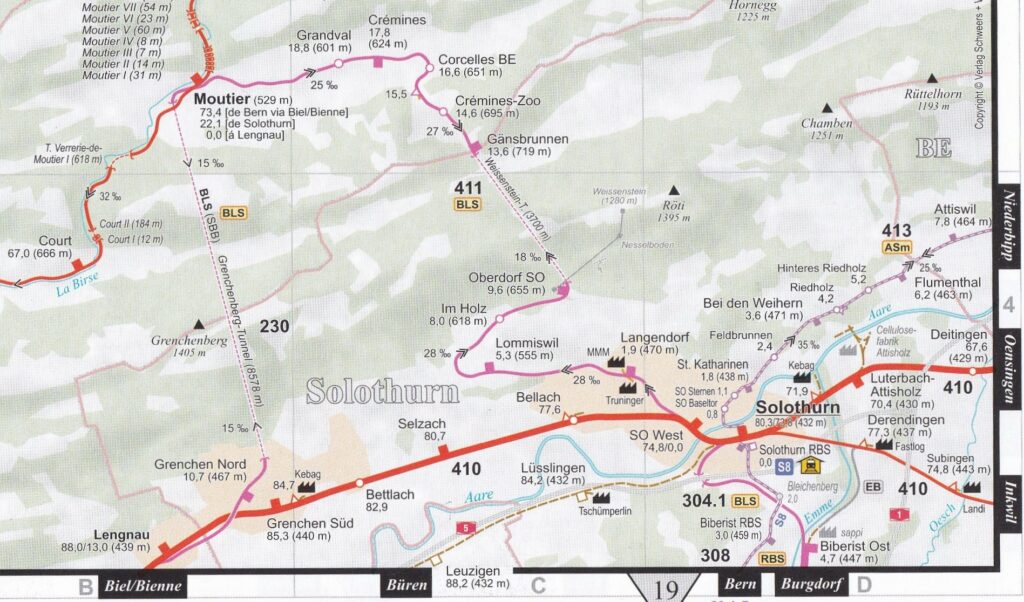

Die knapp ein Kilometer lange einspurige Strecke zwischen Hergiswil und Hergiswil-Matt ist ein Ärgernis und steht einem Ausbau des Verkehrsangebots in der Region entgegen. Der ursprünglich angedachte Bau eines zweiten Gleises scheiterte am Widerstand der Bevölkerung. Heute steht der Bau eines doppelspurigen Tunnels im Fokus. Die Kosten für diese umweltfreundliche Lösung werden auf CHF 80 Millionen geschätzt. Frau Rotzer-Mathyer plädiert für eine baldige Realisierung dieses Tunnels.

Neben diesen beiden Forderungen soll auch die Leistungsfähigkeit der Zulaufstrecken zum DML durch gezielte Massnahmen gesteigert werden.

Ausführungen Markus Meisinger, Amt für Mobilität des Kantons Nidwalden

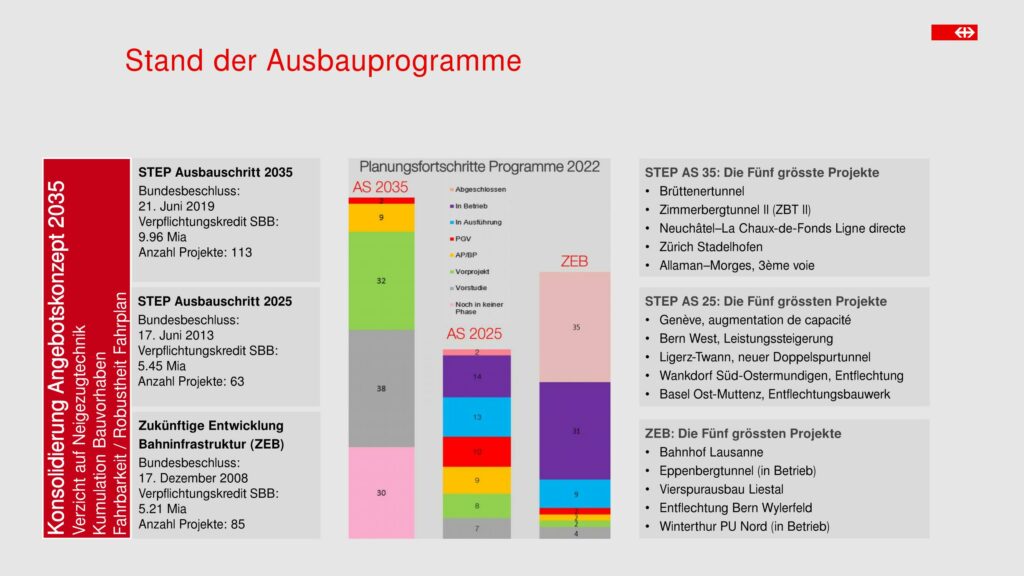

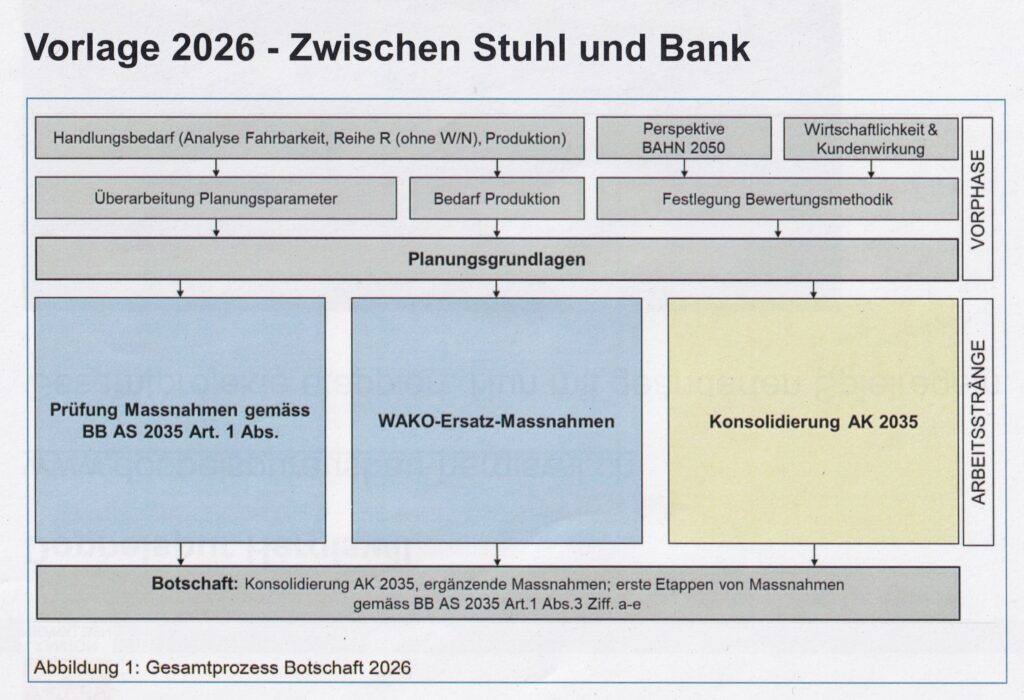

Markus Meisinger bemängelt einleitend die abnehmende Planungssicherheit beim Ausbau der nationalen Eisenbahninfrastruktur.

Bisher wurde etwa alle acht Jahre ein Bauprogramm mit konkreten Fahrpanzielen erarbeitet. Zurzeit befinden sich gemäss Markus Meisinger zu viele Projekte in der Umsetzung oder in der Planungs- und Abklärungsphase. Zudem enthält das Bauprogramm 2026 nur wenige nationale Teilprojekte, statt grosse Züge aufzuzeigen. Ein «grosser Wurf» soll erst wieder ab 2030 vorgelegt werden.

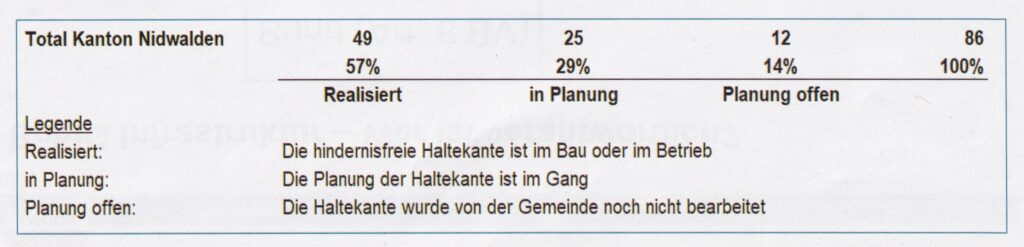

Bei der Anpassung der Personenanlagen an das Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz BehiG im Kanton Nidwalden bestehen zwischen der Eisenbahn und den Bussen grosse Unterschiede. Während die Anforderungen des BhiG bei den Bahnhöfen zu 95 Prozent erfüllt sind und nur noch eine kleine Haltestelle fehlt, ist die Situation bei den Bushaltestellen weniger gut. Aber auch bei den Bushaltestellen wird intensiv an der Elimination der Schwachstellen für behinderte Personen gearbeitet. Ein wesentlicher Teil der Verzögerungen ist darauf zurückzuführen, dass Anpassungen in Dorfkernen oft in übergeordnete Baumassnahmen eingebettet sind, an denen mehrere staatliche Ebenen mitwirken.

Auch das Angebot im regionalen Busverkehr wurde erheblich ausgebaut. In Anlehnung an die «Tell-Busse» zwischen Luzern und Altdorf mit einer Fahrzeit von 40 Minuten verkehren neu in der Regel alle zwei Stunden direkte «Winkelried-Regionalbusse» zwischen Stans und Altdorf mit einer Fahrzeit von 43 Minuten. Im Gegensatz zu den «Tell-Bussen» bedienen die «Winkelried-Busse» auf ihrer Fahrt unterwegs ein paar grössere Ortschaften des Kantons. Auch für die Seegemeinden ist ein Konzept für die Verbesserung der Buserschliessung in Arbeit.

Markus Meisinger ortet auch bei der Schifffahrt ergänzend zum touristischen Verkehr ein Potential für den «allgemeinen» öffentlichen Personenverkehr. Das Potential könnte mit zwei Möglichkeiten, nämlich Bestellung von Zusatzleistungen bei den Schifffahrtunternehmen a) über das RPV oder b) über die Tourismusförderung, erschlossen werden.

Zusammenfassend zu den beiden Referaten lässt sich feststellen, dass beim öffentlichen Verkehr im Kanton Nidwalden in den vergangenen sechzig Jahren «kein Stein auf dem anderen geblieben ist» und gewaltige Fortschritte erreicht wurden. Erfreulich ist, dass der Elan und die Bereitschaft für weitere Verbesserungen anhalten.

Besuch Werkstätte Zentralbahn mit Gerhard Züger

Am späteren Nachmittag begrüsst Gerhard Züger vor dem Bahnhof Stansstad die Delegation zu einem Rundgang in der Werkstätte der Zentralbahn. Gerhard Züger leitet als Mitglied der Geschäftsleitung den Bereich Produktion und Rollmaterial der Zentralbahn. Daneben präsidiert er IHRUS, ein nicht-kommerzieller Verein, der sich mit der Instandhaltung von Rad und Schiene beschäftigt. Zudem leitet Gerhard Züger im VöV die Arbeitsgruppe ATO Automatic Train-Control für Meter-, Spezialspur- und Trambahnen.

Nach kurzem Spaziergang trifft die Delegation bei der Werkstätte ein. Neben Stansstad betreibt die Zentralbahn in Meiringen eine zweite Werkstätte. Die Zentralbahn ist mit rund zwanzig weiteren Meterspurbahnen Mitglied von RAILPlus, einem Branchenverband, der die Interessen der Meterspurbahnen bündelt und den Informationsaustausch unter den Mitgliedern fördert. Ein besonderes Augenmerk von Gerhard Züger liegt auf der Wechselwirkung von Rad und Schiene – der Verfasser erinnert sich gerne an die spannenden Ausführungen von Gerhard Züger an der IHRUS-Fachtagung im Herbst 2020. Sorgen bereitet die Tatsache, dass die modernen und leistungsstarken Triebwagenzüge die Geleise bedeutend stärker abnutzen als mit Lokomotiven geführte Züge.

Gerhard Züger führt die Delegation durch die gut eingerichteten Werkstätten, die etwa 30 Mitarbeitende zeitgemässe Arbeitsplätze bieten. Beim Rundgang erfahren die Gäste viel Wissenswertes und Aktuelles.

Besondere Aufmerksamkeit erhält der in der Halle abgestellte dreiteilige Spatz-Triebwagenzug. Vandalen des FC Basel hatten auf der fünfminütigen Fahrt vom Bahnhof Luzern zur Haltestelle Luzern Allmend/Messe im Zug massive Beschädigungen angerichtet, deren Reparatur mehrere CHF 10’000.- kostet.

Beeindruckt sind die Anwesenden auch von der Unterflurdrehmaschine, welche das Abdrehen der Lauffläche der Räder ohne Demontage der Achsen oder der Drehgestelle ermöglicht.

Während des Rundgangs berichtet Gerhard Züger von den Untersuchungen über die Wechselwirkung zwischen Rad und Schiene, bei welchen die Zentralbahn unter dem Lead von RAILPlus die Systemführerschaft einnimmt Die Erkenntnisse werden unter anderem auch der Firma Stadler Rail AG als führendem Anbieter von meterspurigen Fahrzeugen zur Verfügung gestellt. Wie Informationen von laufenden Beschaffungen von Triebfahrzeugen belegen, nimmt Stadler de facto eine Monopolstellung bei Fahrzeugen mit Zahnradantrieb im Meterspurbereich ein.

Auch das Projekt des Grimseltunnels kommt aus aktuellem Anlass zur Sprache. In der Öffentlichkeit kaum beachtet wird der Sachverhalt, dass die Zentralbahn und die Matterhorn-Gotthard-Bahn unterschiedliche Zahnstangen und Stromsysteme haben. Auf Anfrage führt Gerhard Züger aus, dass es für den Einsatz auf unterschiedlichen Zahnstangen keine kombinierten Antriebe gibt. Entgegen dem lange verfolgten Konzept, die Eisenbahn und die Starkstromleitung in einem einzigen Tunnel zu führen, geht die Planung nun von zwei getrennten Tunnelröhren aus.

Besonderes Interesse finden die Versuche der Zentralbahn für den Adhäsionsbetrieb auf Bergstrecken. Die Untersuchungen erfolgen in Zusammenarbeit mit dem Institut für Schienenfahrzeuge IFS der Technischen Hochschule Aachen. Angestrebt wird bis zu 125 Promille steile Strecken mit reinem Adhäsionsbetrieb zu überwinden. Dazu ist auch eine verstärkte zusätzliche Bremswirkung mit Magnetschienenbremsen erforderlich. Neben der Beschleunigung würde der Adhäsionsbetrieb bei einer gemeinsamen Fahrzeugplattform MGB/RhB/Zentralbahn auch die drastische Reduktion der Drehgestelltypen von heute sechs auf noch zwei ermöglichen.

Der Besuch schliesst mit einem Rundgang durch das umfangreiche und wohlgeordnete Ersatzteillager.

Abschliessende Bemerkungen

Dankbar und bereichert treten die Teilnehmenden die Heimreise an. Ein grosser Dank geht an die Referentin und die beiden Referenten für ihre informativen Vorträge und die spannenden Gespräche. Besonderen Dank gebührt Lorenz Degen für die Organisation und die Moderation des spannenden Tages.

Nachdenklich stimmt jedoch, dass

- bis auf Weiteres keine Mittel für den überfälligen Doppelspurausbau zwischen Hergiswil und Hergiswil-Matt verfügbar sind, nachdem die Autobahn A2 zwischen Luzern und Hergiswil mit einem enormen Mitteleinsatz auf weiten Strecken überdeckt wurde,

- die Planung für den als «Bypass» bezeichneten zweiten Autobahntunnel unter der Stadt Luzern fortschreitet und der Tiefbahnhof Luzern als Voraussetzung für die Leistungssteigerung des Knotens Luzern eine tiefe Priorität hat,

- die Optik meines Erachtens zu stark auf dem Tiefbahnhof Luzern und nicht auf dem Korridor Zürich-Zug-Luzern liegt. So müsste die Einfahrt in den Tunnel zum Tiefbahnhof Luzern aus nordöstlicher Richtung nicht bei Ebikon, sondern bereits vor Gisikon-Root erfolgen. Dadurch und mit dem Zimmerberg II-Tunnel wäre zwischen Luzern und Zürich eine Fahrzeit in der Grössenordnung von einer halben Stunde möglich.

Dank

Der Verfasser bedankt sich bei Markus Meisinger und Gerhard Züger für die Prüfung des Manuskripts und bei Roland Arnet für die zur Verfügung gestellten Fotografien. Nochmals besten Dank auch an Lorenz Degen für die Organisation und die Leitung der Tagung.